Durante años, el bótox ha sido presentado como una especie de elixir moderno contra el paso del tiempo. Unas gotas de toxina botulínica, inyectadas con precisión milimétrica, y las arrugas desaparecen. La frente se alisa, los párpados se elevan, la piel parece más tersa. En apenas unos días, el espejo devuelve una versión rejuvenecida de uno mismo. Pero tras esa magia química se esconde una realidad mucho más compleja: el bótox es una neurotoxina —una sustancia capaz de paralizar músculos y alterar la comunicación entre nervios y tejidos— y, aunque su uso médico y estético está ampliamente extendido y regulado, sus efectos a largo plazo sobre el cuerpo y la mente merecen un análisis más profundo.

La toxina botulínica tipo A, descubierta a partir de la bacteria Clostridium botulinum, comenzó su carrera en medicina para tratar espasmos oculares, estrabismo y parálisis musculares. Hoy se utiliza también para aliviar la migraña crónica, la hiperhidrosis (sudoración excesiva), el bruxismo, la vejiga hiperactiva e incluso algunos tipos de dolor pélvico. En manos médicas experimentadas, su eficacia es indiscutible: relaja músculos sobreactivos y ofrece alivio donde otros tratamientos fallan. Pero fue su salto al terreno estético lo que cambió el curso de la historia. Desde los años noventa, millones de personas en todo el mundo han recurrido al bótox para suavizar arrugas faciales y “prevenir” el envejecimiento, creando una industria multimillonaria y una nueva forma de dependencia: la de verse eternamente jóvenes.

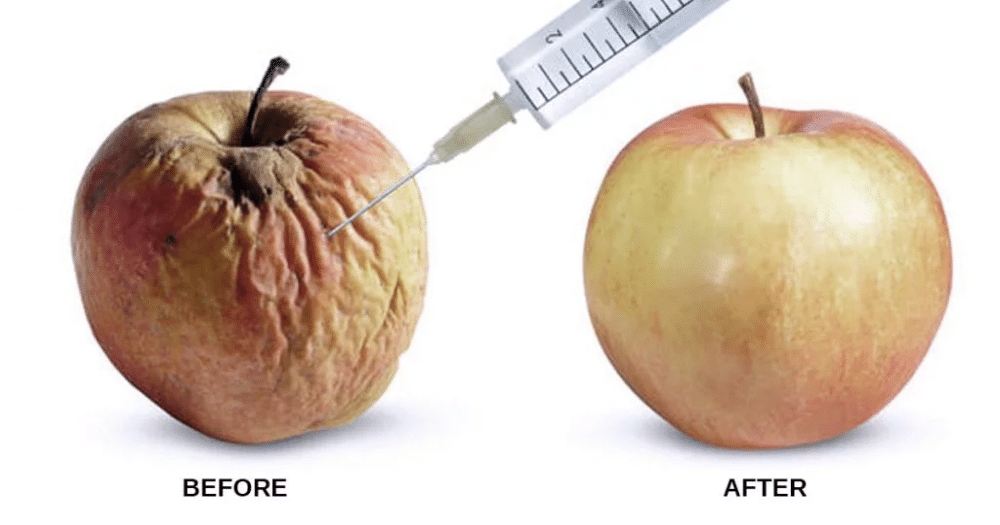

La primera inyección parece inofensiva. Un leve pinchazo, unos días de espera y el rostro se suaviza. El resultado es adictivo, no tanto por la sustancia en sí —no genera dependencia química— sino por su impacto psicológico. Una vez que el cerebro se acostumbra a la imagen rejuvenecida del espejo, aceptar la propia expresión natural se vuelve cada vez más difícil. Cuando el efecto se desvanece, reaparecen las arrugas, las líneas de expresión y la piel pierde tensión. A ojos del paciente, no es simplemente el regreso al punto de partida: es una caída brusca hacia una versión “peor”, más envejecida, del propio rostro. Así comienza el ciclo. Repetir la dosis cada tres o cuatro meses se convierte en una rutina emocional, una forma de sostener una identidad visual que ya no existe sin ayuda de la neurotoxina.

Pero el cuerpo sí recuerda. A medida que los años pasan y las inyecciones se repiten, los músculos faciales —privados de movimiento durante tanto tiempo— pueden debilitarse y atrofiarse. Estudios clínicos han documentado cambios estructurales en la musculatura tratada y una pérdida progresiva de fuerza o elasticidad. Al mismo tiempo, el cerebro, que ajusta constantemente sus patrones motores, modifica la forma en que percibimos y utilizamos esos músculos, generando en algunos casos un aspecto más rígido o una expresión menos natural incluso cuando el efecto del bótox ha pasado. Algunos pacientes refieren que, tras abandonar el tratamiento, su rostro “ya no vuelve a ser el mismo”: la piel parece más laxa, las arrugas se marcan en lugares nuevos y el equilibrio facial cambia.

A nivel sistémico, los riesgos son poco conocidos. Aunque el bótox se considera seguro cuando se administra en dosis adecuadas y con control médico, se han descrito casos de difusión de la toxina más allá del punto de inyección, con síntomas como debilidad muscular generalizada, fatiga o incluso efectos neurológicos leves. En tratamientos prolongados o de alta dosis —como los que se aplican en patologías musculares o en usos estéticos repetidos— existe la posibilidad de que el organismo desarrolle anticuerpos neutralizantes, reduciendo la eficacia del producto y alterando su respuesta. Lo que no está del todo claro es cómo el cuerpo procesa, acumula o elimina los residuos biológicos de la toxina tras años de uso constante.

A la incertidumbre fisiológica se suma una tendencia cada vez más inquietante: la expansión de usos fuera del marco clínico. Las redes sociales y las modas impulsadas por influencers han popularizado aplicaciones exóticas como el “scrotox” (inyecciones en el escroto para relajar la piel y dar un aspecto más terso) o el bótox en la vulva y el pene, supuestamente para mejorar la sensibilidad o la estética genital. Estos procedimientos, en su mayoría sin respaldo científico sólido, se multiplican en clínicas privadas con una narrativa de lujo (si lo hace Cristiano Ronaldo, es tendencia), innovación y sensualidad, pero con escaso control sanitario y sin estudios de seguridad a largo plazo.

El precio de estas inyecciones varía tanto como su intención. Una sesión facial puede costar entre 300 y 800 euros, pero mantener los resultados exige repetir el procedimiento varias veces al año. En patologías médicas, las dosis son más altas y los costes ascienden fácilmente a más de 1.000 euros por tratamiento. Lo que pocas veces se menciona es que, si se interrumpe el ciclo, el envejecimiento “reaparece” de golpe: los músculos recuperan movimiento, las arrugas se pronuncian y el contraste con el periodo de parálisis previa hace que el rostro parezca más envejecido de lo que realmente está. Ese efecto rebote alimenta la sensación de pérdida y refuerza la dependencia psicológica.

No es casual que algunos psicólogos comparen el uso continuado del bótox con un tipo de dismorfia facial inducida. El paciente no se ve mal, pero ya no se reconoce. Se acostumbra a una imagen filtrada, congelada, sin expresión, que percibe como su “normalidad”. Cuando el efecto se desvanece, aparece la ansiedad. Así, la toxina no sólo paraliza los músculos: puede también anestesiar la capacidad de aceptarse en el tiempo.

Por supuesto, bajo supervisión médica y con indicaciones precisas, el bótox sigue siendo una herramienta terapéutica valiosa. Pero confundir un procedimiento médico con una rutina cosmética sin consecuencias es un error de nuestra cultura de la inmediatez. Cada inyección implica alterar la fisiología del sistema nervioso periférico. Cada repetición modifica un poco más el equilibrio natural del rostro. Y cada sesión prolonga la ilusión de control sobre el envejecimiento a costa de una relación cada vez más dependiente con una sustancia que, aunque inofensiva en apariencia, nació como veneno.

Quizás el mayor riesgo del bótox no sea físico, sino simbólico: nos enseña que lo natural es inaceptable, que el gesto es una falla, que la edad es un defecto que puede corregirse con una aguja. Mientras el cuerpo se adapta y envejece, seguimos inyectando silencio en nuestros músculos para no ver ni mostrar el paso del tiempo. Lo que no se mueve, no siente; y lo que no siente, tarde o temprano, se olvida de sí mismo.